Reflexiones Ambientales Urbanas (16)

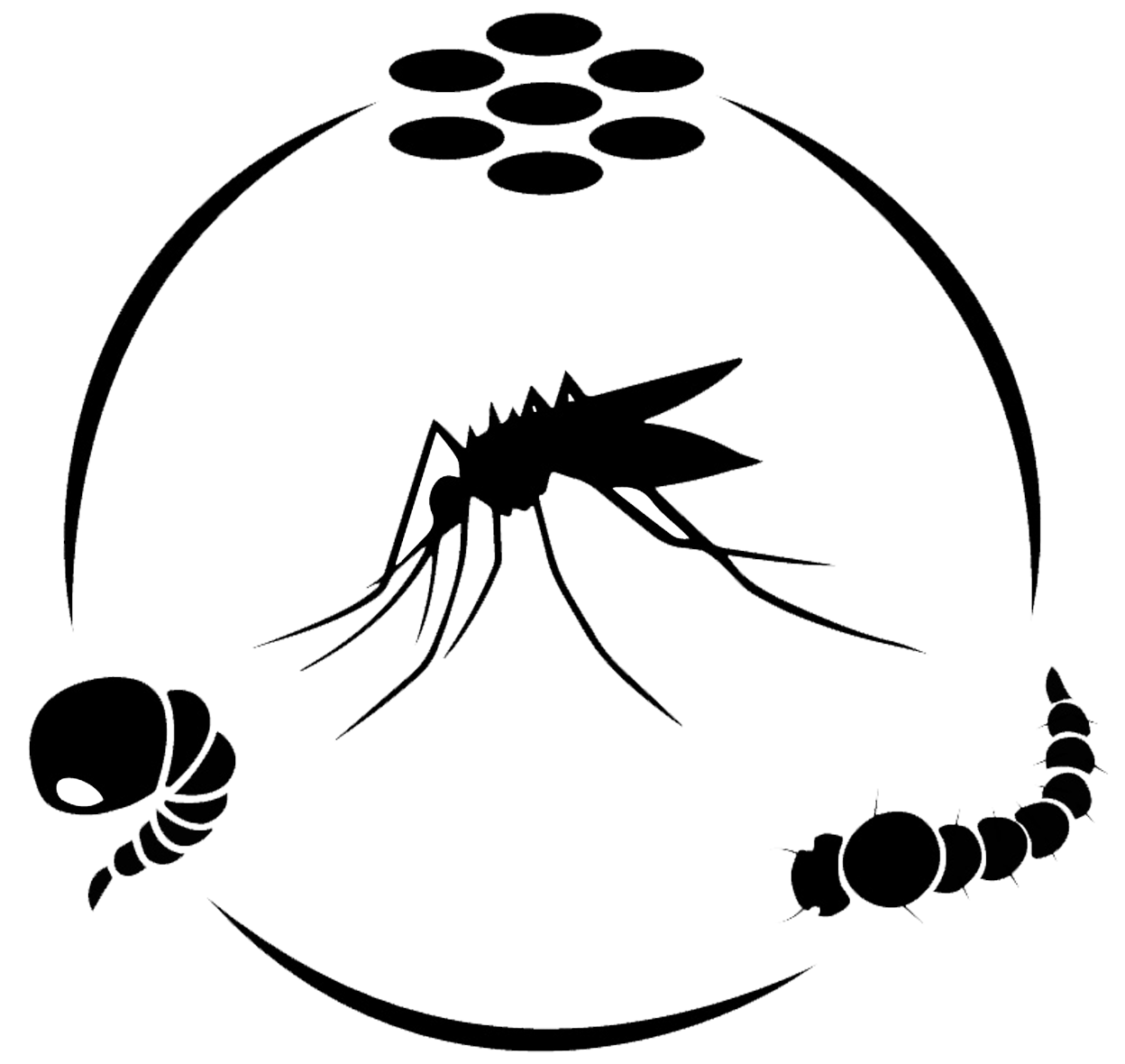

El proceso de aprendizaje tiene más valor si se pueden provocar buenas preguntas que brindar buenas respuestas. Cuando hablamos de prácticas educativas relacionadas al entorno donde vivimos subyacen los conceptos de “ambiente”, “sustentabilidad” y “entorno saludable”. Es necesario definir conceptualmente sus fundamentos. En el caso de los mosquitos urbanos se trata de unidades ambientales conformadas por las manzanas que se encuentran contaminadas por criaderos de mosquitos y que pueden afectar la salud de los seres humanos y sus mascotas. Los mosquitos domiciliarios son insectos que habitan en las manzanas y en términos evolutivos fueron seleccionados por un proceso denominado “domiciliación” donde aprovechan los recursos –recipientes con agua para los sitios de cría, néctar vegetal como alimento, y fuentes de sangre como fuente de proteínas- y las condiciones más favorables (temperatura, humedad, etc.) que brindan las viviendas y sus peri-domicilios. Las hembras son el único estadio que constituye peligro para el ser humano, debido a la saliva inyectada al torrente sanguíneo durante las picaduras y la posibilidad de transmitir un patógeno. Los otros componentes del ciclo de vida de los mosquitos no constituyen riesgo vectorial para el ser humano y por eso es importante conocer y bloquear el ciclo de vida de estos insectos cuando se encuentran en esa etapa (no permitir que lleguen a adultos).

Dependiendo de la especie de mosquito domiciliario que se trate, los huevos suelen ser puestos agrupados sobre el agua o sobre las paredes de los recipientes y las eclosiones pueden ser inducidas, y observadas por ayuda de una lupa. El seguimiento de larvas vivas en un simple frasco de vidrio con agua, sirve para ilustrar las estructuras anatómicas permitiendo explicar perfectamente cómo es su sistema respiratorio mediante tráqueas (sistema muy distinto al de los vertebrados) y el tipo de alimentación detritívoro gracias al movimiento de agua generado por parte de sus piezas bucales. El cambio de exoesqueleto en cada paso de su ciclo se puede ver a simple vista y filmar hasta con un celular. La diferencia con las pupas, que ya no se alimentan y su metamorfosis a adultos permiten experimentar y sirven para fijar en el conocimiento lo que es un fenómeno único de la naturaleza: “un ser vivo acuático se transforma en adulto volador”. Toda esta experiencia se puede realizar y seguir en un simple frasco de vidrio cerrado o una botella plástica transparente manteniendo dos terceras partes de aire en su interior.

Después de pocos días, el final de la experiencia permite observar las características que diferencian a los machos (de antenas muy plumosas) que no pican y las hembras. Y así, con esta simple experiencia se puede demostrar categóricamente que esos insectos alados provinieron de formas larvarias acuáticas.

Sea niño, joven o adulto, todo ser humano puede hacerlo y es recomendable que lo experimente. En la actualidad debemos reconocer que la mayoría de los adultos no ha visto y desconoce cómo son las larvas y/o el ciclo de vida de un mosquito. Es una experiencia económica, sencilla y que por sí sola nos ahorraría muchísimo tiempo de explicaciones relacionadas con las medidas preventivas más adecuadas. Nos ponemos a disposición de quien lo necesite (educadores o personas que quieran replicarlo) para asesorarlos a distancia para que puedan llevar esta y otras experiencias educativas que se enviarán en los próximos días. Existen dos videos recomendables que sirven para diferenciar al género Culex y Aedes aegypti (en youtube buscar como: Ciclo de vida del mosquito (#766) y Ciclo de vida Aedes Aegypti).

Nicolás Schweigmann

Grupo de Estudio de Mosquitos EGE – IEGEBA, FCEyN-UBA CONICET

Leonardo Horacio Walantus

Proyecto “Vigilancia Epidemiológica. Seguimiento de Criaderos de Mosquitos de Interés Sanitario Centro de Investigaciones Entomológicas Parque Tecnológico Misiones

Gustavo C. Rossi

Centro de Estudios de Parásitos y Vectores CCT La Plata-CONICET-UNLP CONICET.

Adrián Díaz

Laboratorio Arbovirus. Instituto de Virología “Dr. J. M. Vanella”. Universidad Nacional de Córdoba