Los recursos necesarios para la supervivencia del mosquito Aedes aegypti que explican la verdadera forma de prevención

Reflexiones Ambientales Urbanas (44)

Todas las funciones biológicas del mosquito Aedes aegypti son llevadas a cabo con éxito en el entorno humano. Incluso pueden vivir en un ambiente urbano árido (como la ciudad de Catamarca) porque el ser humano aporta artificialmente la humedad del ambiente que los insectos necesitan para sobrevivir. La evapotranspiración de las plantas presentes en los patios, jardines, huertas, etc. aportan humedad al aire. A su vez la propia vegetación, las rejillas con agua, los sitios oscuros y húmedos dentro de las viviendas (baños, bajo la cama, detrás de los muebles, etc.) sirven de refugio para los adultos cuando están en reposo.

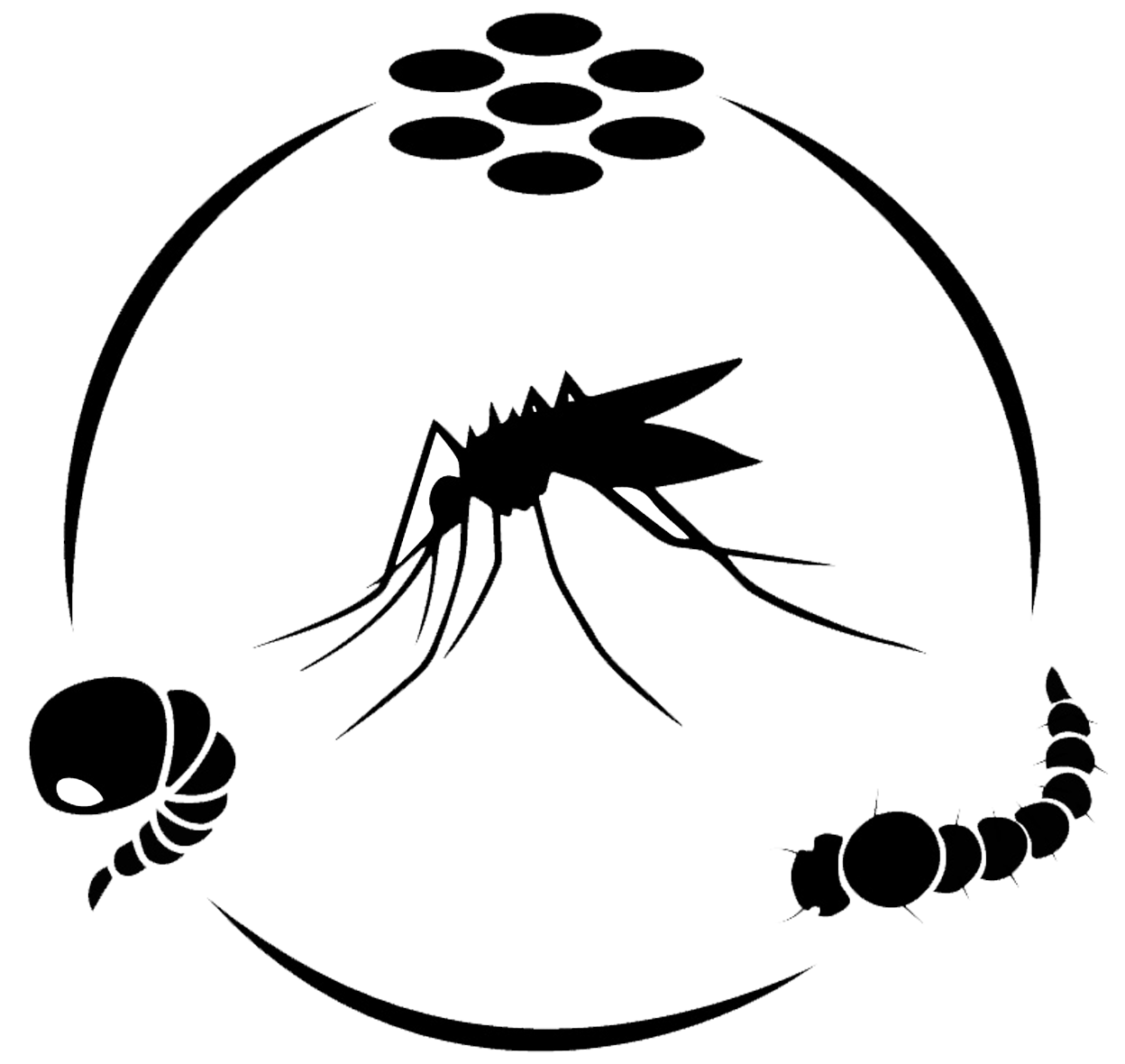

El mosquito Aedes aegypti necesita por lo menos de tres recursos para que su ciclo de vida pueda completarse: a) disponer de alimento suficiente en forma azúcares vegetales, que consigue entre las flores o frutas presentes en los predios que se encuentran en un poblado. b) las hembras necesitan disponer de suficiente sangre (preferentemente humana) como fuente de proteínas para multiplicarse (para la producción de huevos). c) disponer de agua acumulada en recipientes de paredes sólidas para depositar sus huevos, y que el agua permanezca el tiempo suficiente para, por un lado, producir alimento para la larvas, como microorganismos a partir de pequeños restos orgánicos vegetales (hojas, restos de flores, etc.) o animales (artrópodos muertos) en descomposición, y por otro para que las larvas y pupas puedan completar su desarrollo. Las hembras colocan sus huevos pocos milímetros por sobre la superficie de agua. Los huevos resisten períodos de sequía y eclosionan cuando entran en contacto con el agua. Están adaptados a una dinámica de llenado con agua y de vaciado (o evaporación) y un posterior llenado para que los huevos eclosionen al entrar en algún momento en contacto con el agua.

El sentido común nos dice que no tendría sentido eliminar toda la vegetación de una zona urbana ya que forman parte de la calidad de vida de los seres humanos que habitan un barrio. Por otra parte sería ridículo eliminar a todos los seres humanos y sus mascotas En cambio, solo tiene sentido eliminar el tercer recurso fundamental para que Aedes aegypti pueda proliferar: el agua acumulada en los recipientes del entorno domiciliario. Es por ello que las medidas de prevención más efectivas apuntan a la eliminación de recipientes que puedan acumular agua. Y pasando a otro plano, hay un recurso extra con el que cuenta este mosquito para ser tan exitoso: la falta de compromiso de gran parte de la población para trabajar en la prevención.

Esto puede estar motivado en varias razones: el creer que es un tema que deben resolver las autoridades (delegar responsabilidades), el imaginario de que el aporte individual no suma (cuando realmente es lo que más aporta) y fundamentalmente la falta de información válida para enfrentar el problema.

Si no construimos entre todos una conciencia colectiva de que somos parte del problema y de la solución, estamos condenados a repetir nuevas e innecesarias epidemias.

Nicolás Schweigmann

Grupo de Estudio de Mosquitos, EGE – IEGEBA, FCEyN-UBA CONICET.

Raquel M. Gleiser

Ecología de Artrópodos CREAN-IMBIV, CONICET-UNC – Córdoba.

Leonardo Horacio Walantus

Centro de Investigaciones Entomológicas, Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales Universidad Nacional de Misiones.

Gustavo C. Rossi

Centro de Estudios de Parásitos y Vectores, CCT La Plata-CONICET-UNLP.

Corina Berón

Instituto de Investigaciones en Biodiversidad y Biotecnología (INBIOTEC) CONICET.

Elena Beatriz Oscherov

Vicepresidenta de la Asociación Parasitológica, Argentina (Ex Profesora Titular de Biología de los Artrópodos y Biología de los Parásitos). FaCENA, UNNE Corrientes.