Los mosquitos en el aprendizaje: trabajo docente y dengue

Reflexiones Ambientales Urbanas (18)

La problemática del dengue que nos ocupa y preocupa, con toda su complejidad, debe ser tomada como un reto para la creatividad, como una oportunidad de generar aportes desde el lugar en que nos toca estar.

Uno de estos lugares claves, sin lugar a dudas, es el de los educadores. El trabajo docente como guía en el proceso del aprendizaje debe estimular el pensamiento reflexivo, investigador de los alumnos. El hecho de que hoy el tema esté instalado en los medios genera una circulación importante de información, opiniones y debates, lo que debe ser aprovechado como un disparador para esa mirada profunda, inquisitiva y mágica que desborda cuando el alumno se interesa por un tema.

Es también un momento oportuno para el trabajo multidisciplinario, transversal, en las aulas. Aquí se pondrá en juego la capacidad de que no solo los alumnos, sino los docentes interactúen.

Una simple consigna como la siguiente: ¿En qué lugares de nuestro país/el mundo se han registrado casos de dengue? ¿Existe algún patrón que explique esta distribución?, puede necesitar del trabajo integrado del área de sociales, historia, geografía, naturales, informática, matemática (estadística) y en los establecimientos que posean un espacio curricular de expresión artística también podrían integrarse.

Los retos deberían ser:

– Trabajar sobre las fuentes de información para filtrar aquella confiable de la que no tiene consistencia científica.

– Generar contenidos que permitan a la comunidad educativa (alumnos, docentes, directivos, familia) abordar profundamente la problemática del dengue.

– Desarrollar espacios y herramientas de trabajo, que sean facilitadores en la difusión del conocimiento.

– Consolidar estrategias de aprendizaje que contribuyan a cambiar hábitos para mejorar nuestro entorno haciéndolo más saludable.

– Adquirir capacidades ligadas a los cuidados de la salud y el ambiente que contribuyan a mejorar nuestra calidad de vida.

Es importante que el alumno pueda experimentar, poner manos a la obra, ver con sus propios ojos lo que ocurre. Así también es necesario que sea consciente que es un actor principal y necesario para el cuidado de su salud, la de su familia y de la sociedad toda.

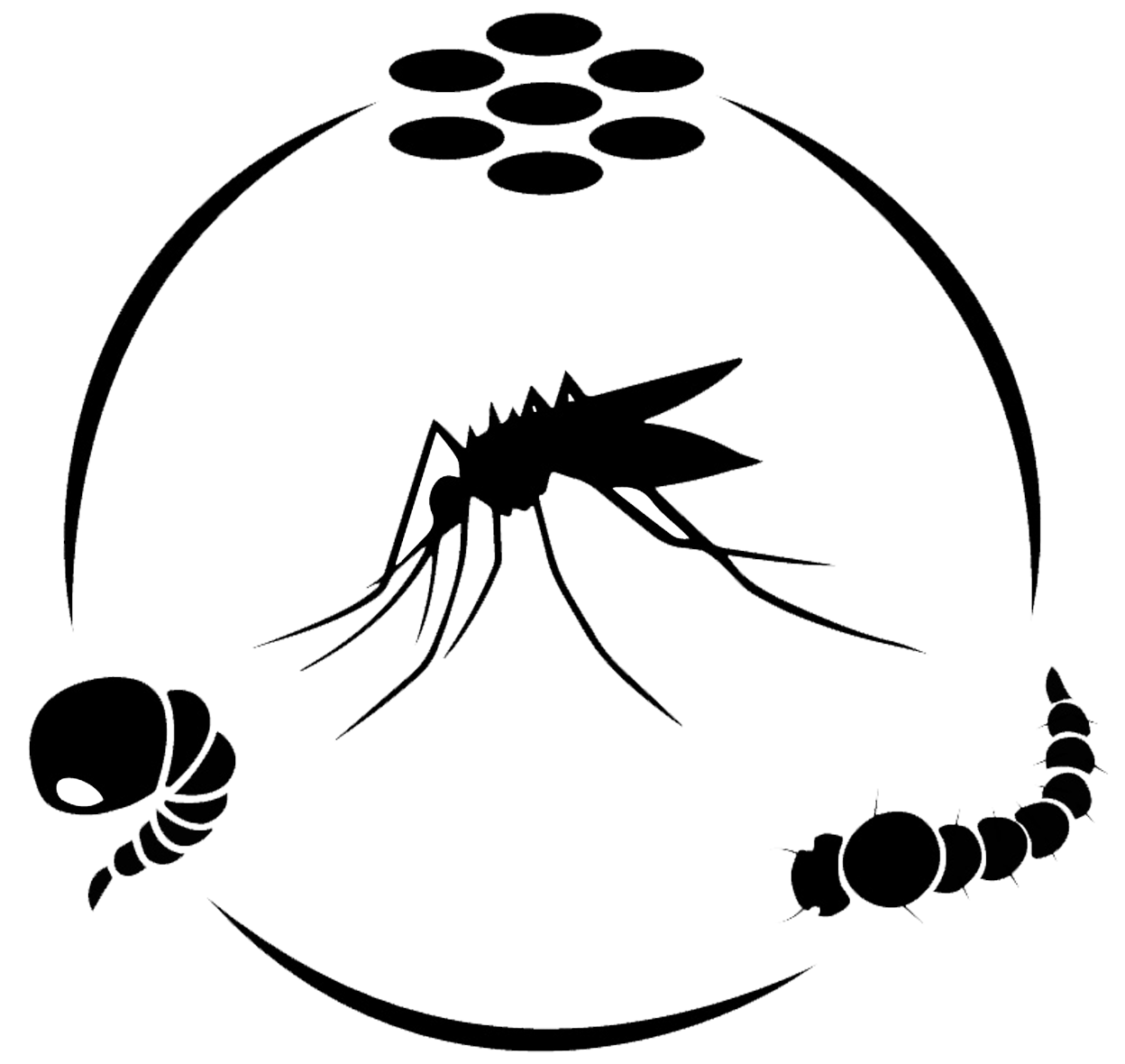

Para esto debemos ponerlo en contacto con los fenómenos biológicos que están ocurriendo en el patio de su casa. Generando experiencias en el laboratorio para conocer el material biológico con el que se está trabajando y exhibiendo cada instancia del ciclo de vida en una proyección audiovisual. Hay muchos recursos útiles para esto en la red que pueden ser aprovechados.

Cabe destacar que el docente deberá evitar fomentar la cría de Aedes aegypti en una situación de brote de dengue, pero puede valerse de otra especie de mosquito de características similares o trabajar en aspectos como ser la búsqueda de huevos en cacharros provenientes de las casas de los alumnos o el patio de la escuela, así como discutir sobre la mejor estrategia para eliminar tanto los huevos como el cacharro en cuestión. La toma de conciencia debe abordar principalmente el hecho de que cada postura que se asuma (acción o inacción), repercute no solo en la propia casa, sino en toda la sociedad. Nos ponemos a disposición de quien lo necesite (educadores o personas que quieran replicarlo) para asesorarlos a distancia para que puedan llevar esta u otras experiencias educativas que se enviarán en los próximos días.

Leonardo Horacio Walantus

Proyecto “Vigilancia Epidemiológica. Seguimiento de Criaderos de Mosquitos de Interés Sanitario Centro de Investigaciones Entomológicas Parque Tecnológico Misiones.

Corina Berón

Inst. de Inv. en Biodiversidad y Biotecnología, INBIOTEC – CONICET – Mar del Plata.

Gustavo C. Rossi

Centro de Estudios de Parásitos y Vectores, CCT La Plata-CONICET-UNLP.

Elena Beatriz Oscherov

Vicepresidenta de la Asociación Parasitológica Argentina, (Ex Profesora Titular de Biología de los Artrópodos y Biología de los Parásitos), FaCENA, UNNE Corrientes.