Un hogar para mis mosquitos o de cómo criaba mosquitos en casa sin saberlo

Reflexiones Ambientales Urbanas (8)

Si algo me molestaba, eran son estos mosquitos que me picaban en tobillos y las pantorrillas todas las tardes. Venían del patio, pasaban por debajo de la puerta y me picaban. Yo distraído no me daba cuenta hasta que me había rascado tanto que la pierna me sangraba (ok, confieso que tengo una enfermedad en la piel, nada grave).

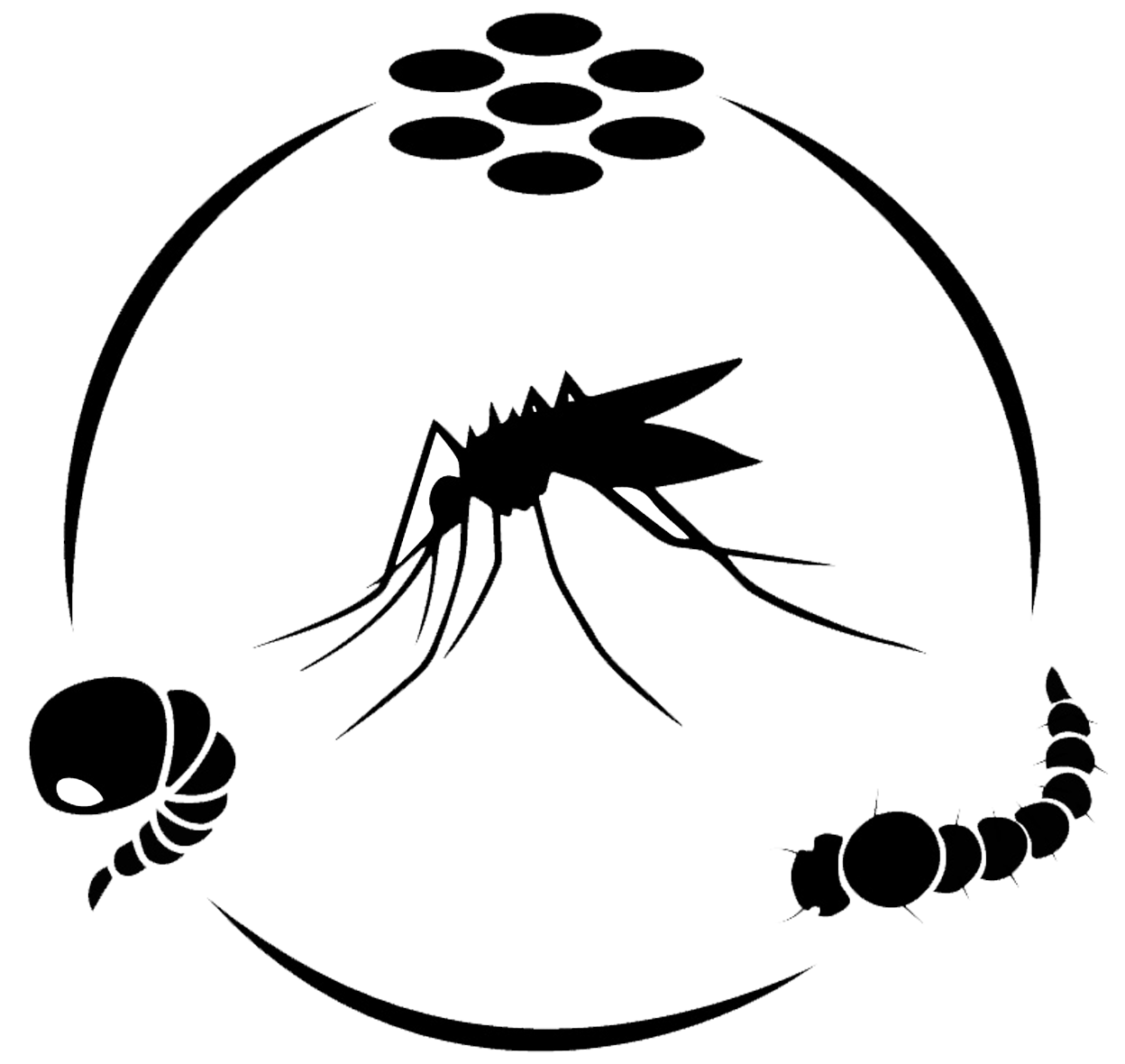

Muchas veces busqué donde se criaban y eliminé sus criaderos, pero me seguían picando. Antes de comenzar una disputa vecinal busqué una vez más. No pude más que repetir los lugares donde ya había buscado un par de meses atrás para no dar nada por cierto. Debajo de una rejilla que tapa una de las bocas de drenaje de la lluvia en el parque me encontré con una sopa de larvas. Nunca vi nada así. A cinco metros de la puerta, muchos, muchísimos, demasiados mosquitos esperando crecer y picarme. Confieso que perdí el control, busqué cuanto producto químico tenía a mano y les eché.

El agua se tornó blanca pero la sopa de larvas seguía bullente. Frustrado, me senté en el pasto rodeado de frascos. ¿Y si saco el agua y la tiro sobre pasto? mmmm las pupas sobrevivirían y posiblemente llegarían a adultas… tuve que pensar más, hasta que di con la solución. Calenté agua hasta el hervor en la pava y la vertí hasta poner quietud en ese lugar. Faltaban dos cosas, la solución definitiva y saber cómo fue que pasó eso. Las dos respuestas vendrían de la mano.

Al día siguiente llegó Juan, que corta el pasto y me ayuda con el mantenimiento de la casa, un gran tipo que se da maña para todo.

Le comenté el problema y me dijo: – ¿No te acordás que lo limpié? Estaba lleno de mugre, la caja que tiene estaba llena de barro. Había incluso una cosa naranja horrible.

– ¿Y para qué sirve la caja?

– Ah! no sé, pregúntale al constructor que la hizo.

La caja no es más que una caja sin tapa por debajo del nivel del caño de drenaje con una capacidad de unos 4lts (o más) de agua. Su función no se sabe, posiblemente un error de cálculo de niveles, ni siquiera sabía de su existencia. Cuando Juan hizo limpieza sacó el hongo (que no era tan feo a mi parecer) y toda la tierra que en años había acarreado el agua desde el jardín hasta llenar completamente la caja. Juan dejó limpio para ser usado por los mosquitos un hogar de unos cuatro litros que se llenó de agua en la primera lluvia. Lugar ideal, reparado del sol, a estrenar, servicio de alimentos a domicilio… los mosquitos agarraron viaje enseguida. Así fue como construí un paraíso para ellos. Le pedí a Juan que pusiera unos cascotes, rellenara con cemento y anulara la caja de manera que no quedara nada de agua acumulada. Ahora tengo menos cicatrices en las piernas.

Hernán G Solari

Depto. Física, FCEN-UBA, IFIBA-CONICET