Reflexiones Ambientales Urbanas (39)

Desde el año 1993 hemos estado trabajando en la investigación sobre mosquitos en la zona de afectación de Yacyretá. Los equipos de investigadores corresponden a la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales de la Universidad Nacional de Misiones, el Centro de Investigaciones Entomológicas radicado en el Parque Tecnológico Misiones, y colaboran como laboratorio de referencia, participando como auditores técnicos, integrantes del CEPAVE, CCT La Plata, Conicet y de la División Entomología del Museo de La Plata, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata. De la misma manera, en Paraguay el SENEPA (Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo), ejecuta las mismas tareas.

Desde un inicio tuvimos como objetivos: conocer la fauna de mosquitos del área, ubicar los criaderos de los mismos para posteriormente caracterizarlos en las zonas de la costa del Río Paraná y los arroyos urbanos, en ambas márgenes del río. Además, determinar qué factores son limitantes para el crecimiento de larvas de mosquitos (por ejemplo especies de peces predadores, insectos y calidad ambiental medidos por pH, conductividad, oxígeno disuelto, entre otros, para cada tipo de criadero).

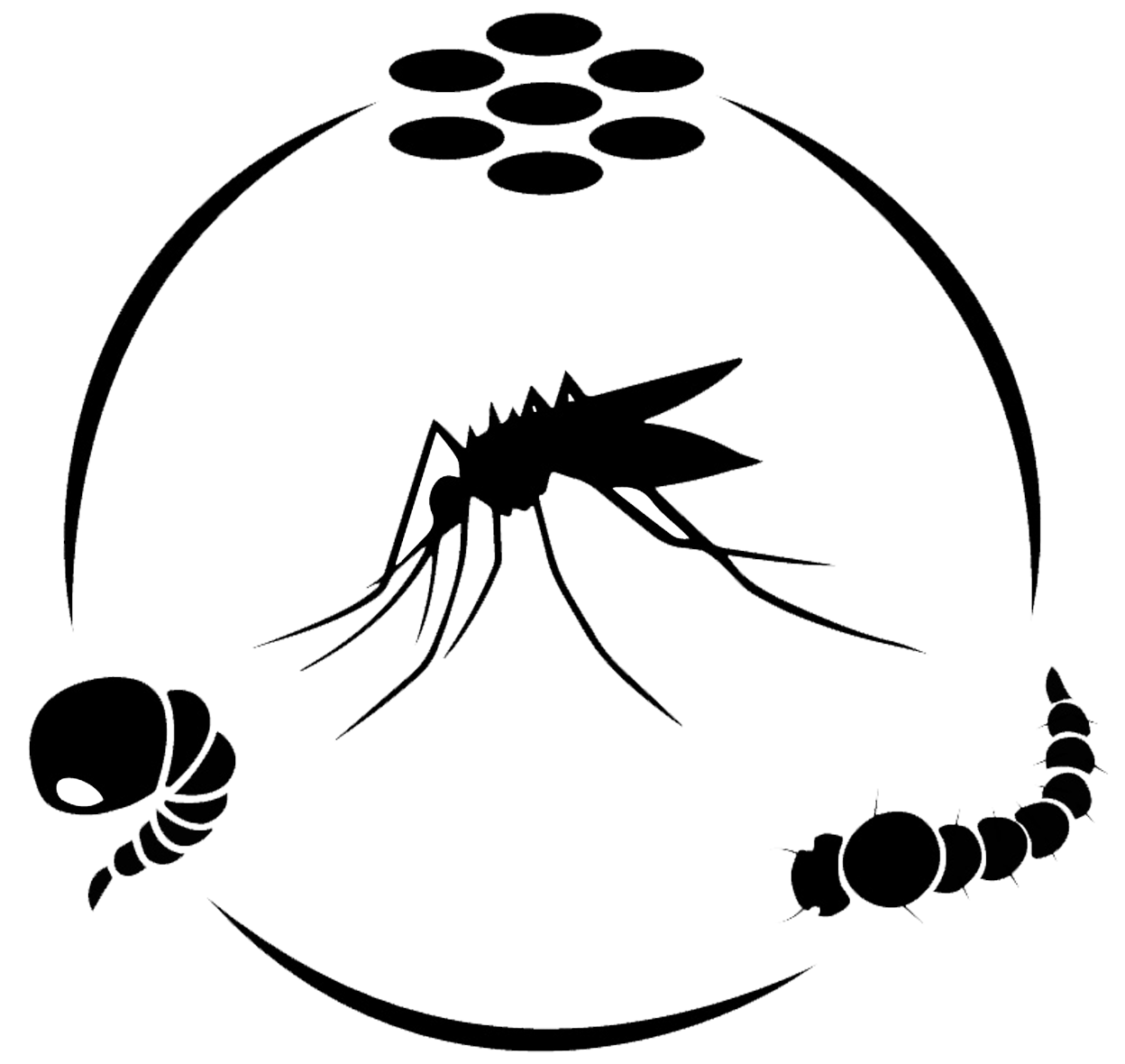

Como estrategia metodológica se colectan larvas y se procede a la captura de adultos empleando trampas. En el laboratorio los mosquitos son identificados y pasan a formar parte de la colección científica del CIE. A lo largo de estos años las condiciones climáticas fueron extremadamente variables, lo que permitió la observación de las dinámicas poblacionales en una importante variedad de situaciones ambientales. Con todo ello nos hemos dedicado a la caracterización de los escenarios posibles de ser encontrados como criaderos de mosquitos, con énfasis en las especies de importancia sanitaria. Se pudo observar y registrar la dinámica de los criaderos de mosquitos, desde el momento de su aparición como criaderos hasta un grado de sucesión muy avanzado.

Los cambios significativos en las costas del Río Paraná y las desembocaduras de los arroyos urbanos producto de las obras del plan de tratamiento costero han modificado los escenarios, pasando de una situación con importantes criaderos a prácticamente la desaparición de los mismos. Una de las principales variables que favorece esta situación es la pronunciada pendiente en la zona litoral, que sumado a la correntada del Río Paraná impide el desarrollo de vegetación de costa en esta zona (las larvas se encuentran en los puntos con vegetación, siempre que la densidad de la misma no impida que la luz llegue al cuerpo de agua) sin dejar de mencionar la importante presencia de mojarras en toda la zona de costa, lo que constituyen sin duda alguna un aporte importante al control biológico natural de las larvas de mosquitos junto a otros insectos que viven entre la vegetación.

Se han realizado muestreos en estas zonas a fin de validar la hipótesis de la ausencia de criaderos en zonas sin vegetación asociada, confirmando la misma. Actualmente las zonas de conflicto evidenciadas en los primeros años de trabajo han desaparecido. En las desembocaduras de los arroyos urbanos y hacia las nacientes de los mismos, la vegetación flotante y arraigada se ha desarrollado en algunos casos de manera significativa, generalmente debido a los vertidos orgánicos de origen antrópico. Allí es importante el número de organismos controladores que se observan durante los muestreos, en especial una gran entomofauna asociada, donde predominan tricópteros (frigáneas/caddis), ditíscidos (coleópteros/cascarudos acuáticos), fásmidos (bichos palo), belostomátidos (chinches de agua), dípteros (moscas) y odonatos (libélulas), además de un número importante de aves acuáticas, peces y anfibios.

Entre las conclusiones que podemos extraer del trabajo realizado en el proyecto, pueden citarse: -Se ha proporcionado información útil para la toma de decisiones respecto a la vigilancia ecoepidemiológica de la región.

-Se ha trabajado específicamente en la construcción de modelos de predicción de la aparición de criaderos de mosquitos de importancia sanitaria, y este conocimiento se ha volcado al diseño de la planificación de obras de tratamiento costero, en la zona de afectación de la represa.

-Las zonas con tratamiento costero han demostrado ser eficientes a la hora de evitar el arraigo de la vegetación acuática, tanto flotante como arraigada y semi-arraigada, evitando de esta manera la formación de potenciales criaderos de larvas de culícidos.

-Se ha podido construir un modelo basado en una serie de 5 grados sucesionales. Estos reflejan las posibles situaciones que se esperan encontrar en ambientes lóticos y lénticos de la región. Este modelo permite caracterizar el ambiente, determinar su potencial como criadero y predecir la posibilidad de encontrar mosquitos de importancia sanitaria en estos espacios.

-Los cuerpos de agua que denominamos “charcas” presentan un lento proceso de “maduración”, consistente enel poblamiento por diversas especies de plantas, microorganismos, insectos, peces, anfibios, moluscos y otros.

-En la caracterización de los criaderos es determinante precisar el grado de sucesión del cuerpo de agua, el que está correlacionado positivamente con la mayor presencia de especies de mosquitos y el aumento de las densidades poblacionales de estas especies.

-La riqueza a nivel de la biodiversidad establecida es un buen indicador del grado de sucesión alcanzado. Las asociaciones entre las especies de mosquitos y los demás organismos presentes en las comunidades estudiadas constituyen un adecuado marco referencial para la comprensión de la dinámica de los ecosistemas observados.

-Estos escenarios que se plantean pueden aplicarse al reconocimiento de áreas de conflicto sobre otros arroyos o ríos de la provincia, facilitando la detección de criaderos y por ende contribuyendo a la vigilancia epidemiológica de la región.

-Es importante avanzar en el estudio de los controladores naturales de las larvas de culícidos, en particular odonatos, coleópteros, belostomátidos, peces y hongos entomopatógenos, ya que por su presencia y abundancia se perfilan como agentes principales a la hora de realizar el control de las poblaciones de larvas de insectos de importancia sanitaria, en los cuerpos de agua estudiados.

-Hemos iniciado durante los últimos años de trabajo, investigaciones que buscarán determinar las especies de hongos patógenos presentes, así como el potencial de los mismos para el control de los mosquitos.

-Actualmente no se presentan puntos que se pudieran considerar buenos criaderos, fundamentalmente por la ausencia de vegetación o bien por la ausencia de espacios libres entre la vegetación flotante y arraigada, así como por la gran cantidad de controladores naturales, sumada a la escasa presencia de mosquitos adultos.

-En el curso de los arroyos urbanos, las zonas que atraviesan el casco urbano y que no se han entubado, presentan como mayor inconveniente la falta de conciencia de parte de la población respecto al cuidado de estos cursos de agua. Esto se evidencia principalmente al recorrer los cauces y observar los desperdicios que se arrojan en ellos. La toma de conciencia de parte de la población es un reto para el futuro; para ello se deberá continuar trabajando principalmente en acciones de educación ambiental que fortalezcan acuerdos de cuidado y protección de las cuencas hídricas urbanas.

-La calidad del agua de los arroyos se ve muy afectada por aguas residuales urbanas. De hecho la concentración de los contaminantes de origen antrópico y fecal son tan altos que hacen prioritario, desde el punto de vista higiénico-sanitario, el saneamiento de sus cuencas alimentadoras, como así también la depuración de los afluentes de tipo urbanos e industriales.

-Las descargas cloacales provenientes de los barrios llevan estos líquidos al curso de los arroyos y aportan una carga considerable de nutrientes que contribuye con el desarrollo de la vegetación que se observa en el lugar. De esta manera, se da lugar a un proceso de eutrofización de un amplio sector del cuerpo de agua y la proliferación de distintos géneros de mosquitos de importancia sanitaria, principalmente de los géneros Anopheles, Mansonia, Psorophora y Culex. (Obviamente esto no es un problema de la represa, sino de planificación urbana).

-Durante los años de muestreo nunca se han encontrado larvas de Aedes aegypti en las zonas muestreadas. Esto era de esperar, ya que se trata de una especie cuyos criaderos se localizan preferentemente en los patios de las casas.

-El cauce de los arroyos urbanos donde se ha tomado la decisión de conservar y proteger el ambiente natural, debe ser monitoreado de manera constante a fin de evaluar las poblaciones presentes de importancia sanitaria, sus densidades y dinámicas poblacionales. En estos ecosistemas son de suma importancia las interacciones ecológicas que se visualizan a la hora de, por ejemplo, mantener la calidad del agua del cuerpo en cuestión, la estructura de las comunidades y la densidad de las especies presentes, especialmente de las de importancia sanitaria. Por ello deberían apoyarse todas aquellas acciones tendientes a alcanzar cierto grado de equilibrio dinámico en las poblaciones presentes y no fomentar el uso de químicos que puedan alterar este principio de autorregulación del sistema.

-En las zonas con tratamiento costero, (márgenes del Río Paraná sobre la ciudad de Posadas, Costanera y accesos a la ciudad), no se presentan criaderos de mosquitos, ni las condiciones para que los mismos se desarrollen a futuro. Ello representa un logro del plan de manejo, producto del trabajo multidisciplinario de los distintos actores.

Leonardo Horacio Walantus

Centro de Investigaciones Entomológicas, Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales. Universidad Nacional de Misiones.

Gustavo R. Spinelli

División Entomología, Museo de La Plata. Universidad Nacional de La Plata.

Gustavo C. Rossi

Centro de Estudios de Parásitos y Vectores, CCT La Plata-CONICET-UNLP.

Descargar documento original