La forma más común del dengue

Reflexiones Ambientales Urbanas (40)

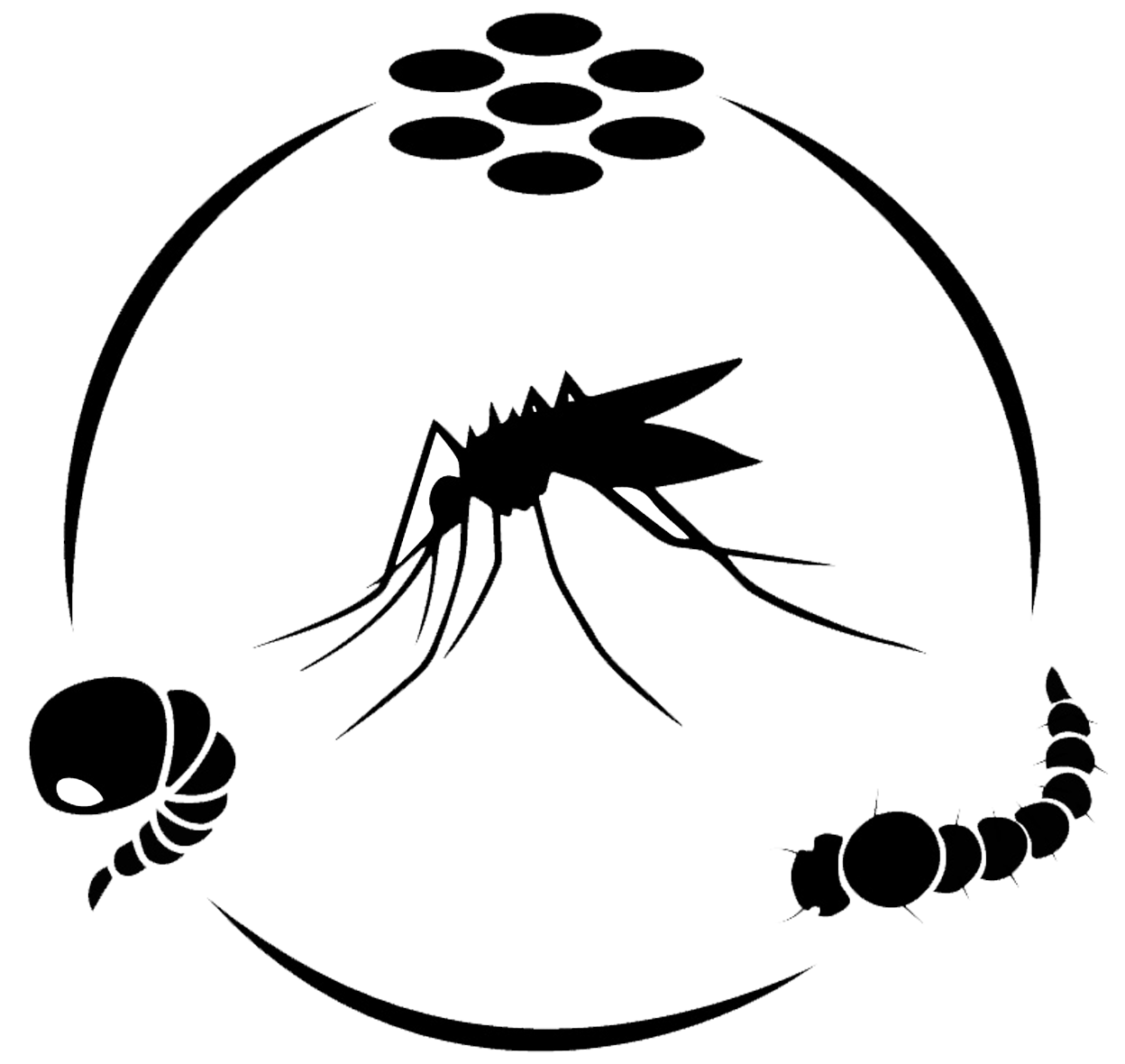

¿Por qué continúan las epidemias de dengue a pesar de las acciones de bloqueo? ¿Cuáles son los síntomas más probables de un enfermo de dengue? De la misma manera que la introducción de una persona virémica en un ámbito urbano donde se reproduce el mosquito Aedes aegypti no garantiza que ha de producirse un brote en el lugar, no todo brote o foco epidémico ha de transformarse en epidemia. La dinámica propia de las epidemias es estocástica o azarosa. Esa estocasticidad está dada por imponderables como también por lo que se denomina estocasticidad intrínseca, es decir irreducible e inevitable, propia del fenómeno. Nuestra cultura (incluida la ciencia) está muy poco preparada para pensar en ella. Tendemos entonces a pedir y preguntar por imposibles. Por ejemplo ¿cuáles son los síntomas del dengue? MedlinePlus dependiente de la Biblioteca Nacional de Medicina USA nos ofrece la respuesta que buscamos.

La fiebre del dengue se inicia con una fiebre alta y repentina, a menudo de 40 a 40.5° C (104 a 105° Fahrenheit), de 4 a 7 días después de la infección.

De 2 a 5 días después de que la fiebre comienza, puede aparecer una erupción plana y roja sobre casi todo el cuerpo. Posteriormente en la enfermedad, se presenta una segunda erupción parecida al sarampión. Las personas infectadas pueden experimentar una mayor sensibilidad en la piel y sentir mucha molestia.

Otros síntomas abarcan

- Fatiga

- Dolor de cabeza (especialmente detrás de los ojos)

- Dolores articulares

- Dolores musculares

- Náuseas

- Inflamación de los ganglios linfáticos

- Vómitos

- Tos

- Dolor de garganta

- Congestión nasal

Pero si esta lista satisface a nuestras necesidades de información y a nuestras expectativas (juicios previos o prejuicios) tiene el problema de ser en buena medida incorrecta (lo “tachado” no es parte del cuadro clínico del dengue). La Organización Panamericana de la Salud se acerca un poco más a la verdad al distinguir entre dengue sin alarma (síndrome febril inespecífico), dengue con signos de alarma (El paciente puede presentar: dolor abdominal intenso y continuo, vómito persistente, acumulación de líquidos, sangrado de mucosas, alteración del estado de conciencia, hepatomegalia y aumento progresivo del hematocrito) y finalmente el dengue grave. Desde el punto de vista de la práctica médica esta clasificación parece tener más sentido, pero desde el punto de vista epidemiológico falta en ella la categoría más probable: dengue asintomático. Un artículo reciente (2015) nos explica la relevancia del dengue asintomático: tres de cada cuatro casos de dengue son de este tipo, se trata de personas que presentan un malestar menor que el producido por el “dengue sin signos de alarma” (o bien ningún malestar) pero que de igual manera reproducen el virus en sus cuerpos y lo transmiten a los mosquitos. Desde una mirada individualista estas personas no están enfermas, desde el punto de vista de la salud pública estas personas son parte de un proceso epidémico. Estos casos no llegan a las estadísticas, como no llegan tampoco muchos casos de dengue sin signos de alarma, que por asemejarse a otras enfermedades (es tan común escuchar “me siento como si me fuera a engripar”) no llegan a la consulta médica y sumado a estos, todas las dificultades e ineficiencias del sistema de notificación. Algunas estimaciones hablan de un caso notificado por cada 10 casos de dengue. Los procedimientos de bloqueo suelen llegar con marcada demora (semanas) reduciendo así la eficiencia de las ya ineficientes fumigaciones, y las tardías descacharrizaciones que ayudan a dispersar a los vectores portadores del dengue contribuyen también con su parte. Las acciones de bloqueo se deben realizar, pero debemos ser conscientes de que solo una grandísima dosis de suerte nos permitiría contener la epidemia con ellas. Solemos detectar la marcha silenciosa de la epidemia cuando una manzana infestada de mosquitos “se prende fuego” tal como lo describen las notas periodísticas ya citadas en Del patio limpio a la manzana saludable pero el dengue llego a estas manzanas circulando silenciosamente por muchas otras previamente. Es por eso que: ¡¡¡ no hay alternativa a la prevención!!!.

Cuando en un problema dominado por la incerteza actuamos como si tuviéramos certeza, el fracaso parece poco menos que inevitable.

Hernán G. Solari

Dinámica de Sistemas Complejos FCENUBA e IFIBA-CONICET.

Tomás Orduna

Director del Servicio de Medicina del Viajero, Hospital Muñiz.

Nicolás Schweigmann

Grupo de Estudio de Mosquitos, EGE – IEGEBA, FCEyN-UBA CONICET.