Aedes aegypti, algunas preguntas y el derecho al agua

Reflexiones Ambientales Urbanas (26)

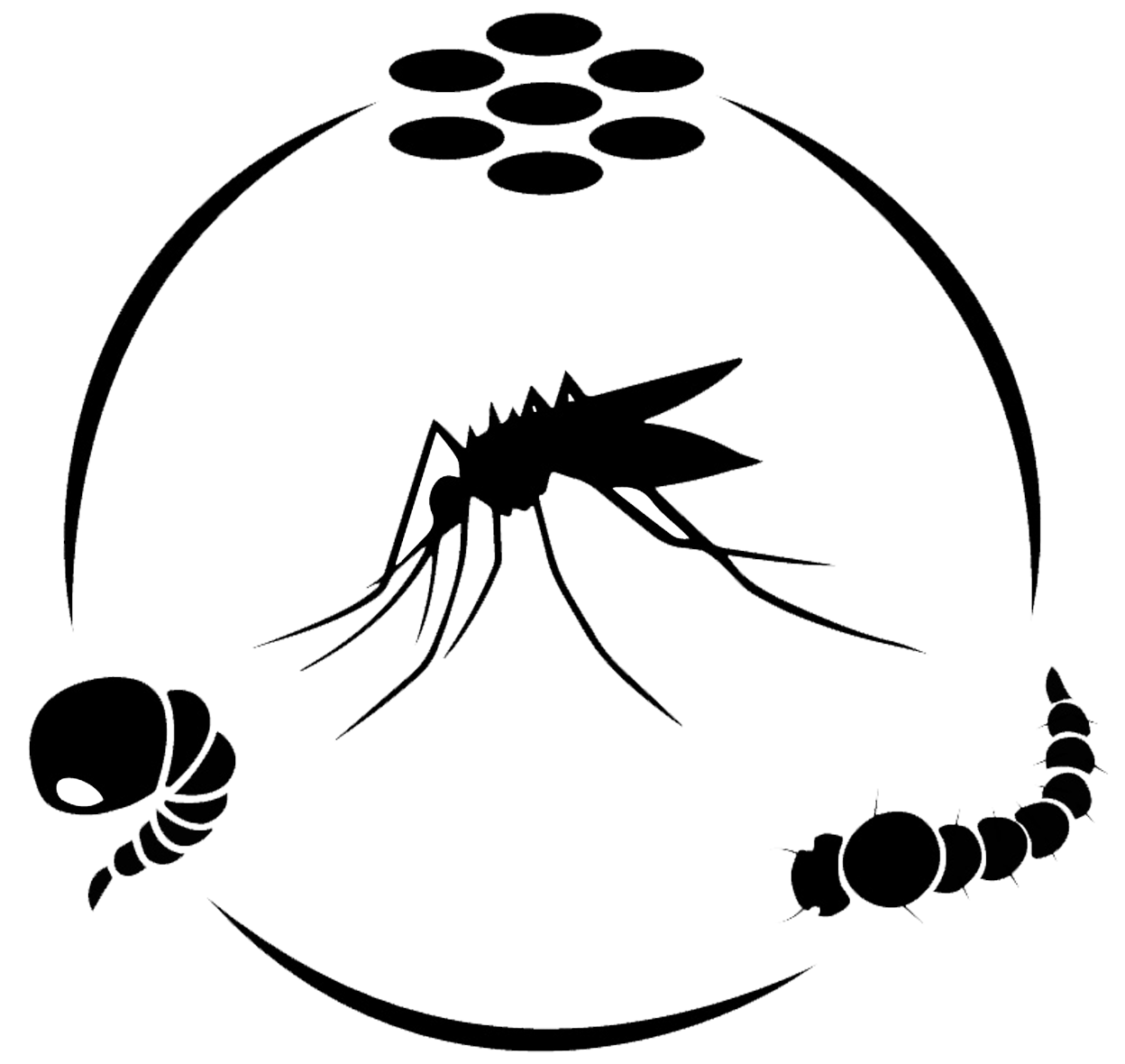

Esta historia retrata la experiencia de algunos investigadores que comenzamos a trabajar en una ciudad del norte de Argentina con el objetivo de buscar maneras de prevenir el dengue. Al comenzar nuestra indagación, lo primero que nos preguntamos fue: ¿Dónde se encontrará el mosquito en esta localidad? ¿Dónde se criarán principalmente sus larvas y pupas? Si nos guiamos por la mayoría de las informaciones que recibimos de los medios de comunicación, la respuesta quizás parezca obvia y nos surja casi automáticamente: los cacharros. Sin embargo, eso no fue lo que encontramos.

De acuerdo a nuestros estudios, en esa ciudad la gran mayoría de los mosquitos se criaban en tanques grandes, recipientes de alrededor de 500 litros, donde la gente juntaba agua. La segunda pregunta que nos hicimos entonces fue: ¿por qué ocurre esto? Más allá de explicaciones biológicas que atañen a la respuesta, que indican que esos tanques pueden ser un excelente ambiente para la reproducción del mosquito, consideramos que la razón principal se relacionaba con un problema social, político y estructural: las dificultades para el acceso al agua. En esa localidad el servicio de agua de red estaba colapsado, con frecuentes cortes y muy baja presión en muchos momentos, por lo que las personas adoptaron la costumbre de juntar agua en sus tanques para luego consumirla. Cabe remarcar que este tipo de situaciones son muy frecuentes en zonas urbanizadas del continente y en estudios realizados en otras ciudades, se han encontrado resultados similares.

Creemos entonces que, además de las preguntas anteriores debemos formularnos las siguientes: ¿Qué podemos hacer para transformar esta situación? ¿Qué habría que hacer para que esos recipientes ya no sirvan de criaderos para el mosquito?

En una reflexión anterior se dijo que la mejor medida de prevención existente es eliminar el agua acumulada en los domicilios. Estamos de acuerdo con esta idea pero, ¿Cómo podría hacerse eso en esta situación? En principio, no sería una posibilidad eliminar esos recipientes, dado que la gente los usa para vivir. El asunto en este caso nos parece que va mucho más allá del dengue: el acceso al agua es un derecho, el agua es un bien necesario para la vida de todos/as.

Por lo tanto, la mejor solución en este caso sería buscar la manera de garantizar el cumplimiento de ese derecho. Esta solución no debería ni podría llegar a partir del trabajo de algunos investigadores foráneos (como lo éramos nosotros) a la zona. Si el gobierno del lugar no da respuestas, consideramos que la solución sería que los habitantes del lugar se organizaran y reclamaran. A su vez, desde nuestro punto de vista, una comunidad organizada podría participar de forma mucho más activa y potente en soluciones a problemáticas como esta, por ejemplo pensando y llevando a la práctica otras acciones para la detección y eliminación de criaderos en cada barrio. Pero eso ya podría ser parte de otra reflexión…

La salud, la política (en sus diferentes acepciones), la cultura, la economía, los derechos, las responsabilidades de cada uno/a y de cada grupo social se entrecruzan en forma compleja y se afectan mutuamente. Problemáticas como el dengue muchas veces van mucho más allá de lo que inicialmente uno puede imaginar y pueden encontrar relación con procesos profundos del sistema mundo en el que vivimos.

Fernando Garelli

Grupo de Didáctica de las Ciencias, IFLYSIB / CONICET La Plata