El entorno donde pudo producirse un caso de dengue en 2016

Reflexiones Ambientales Urbanas (12)

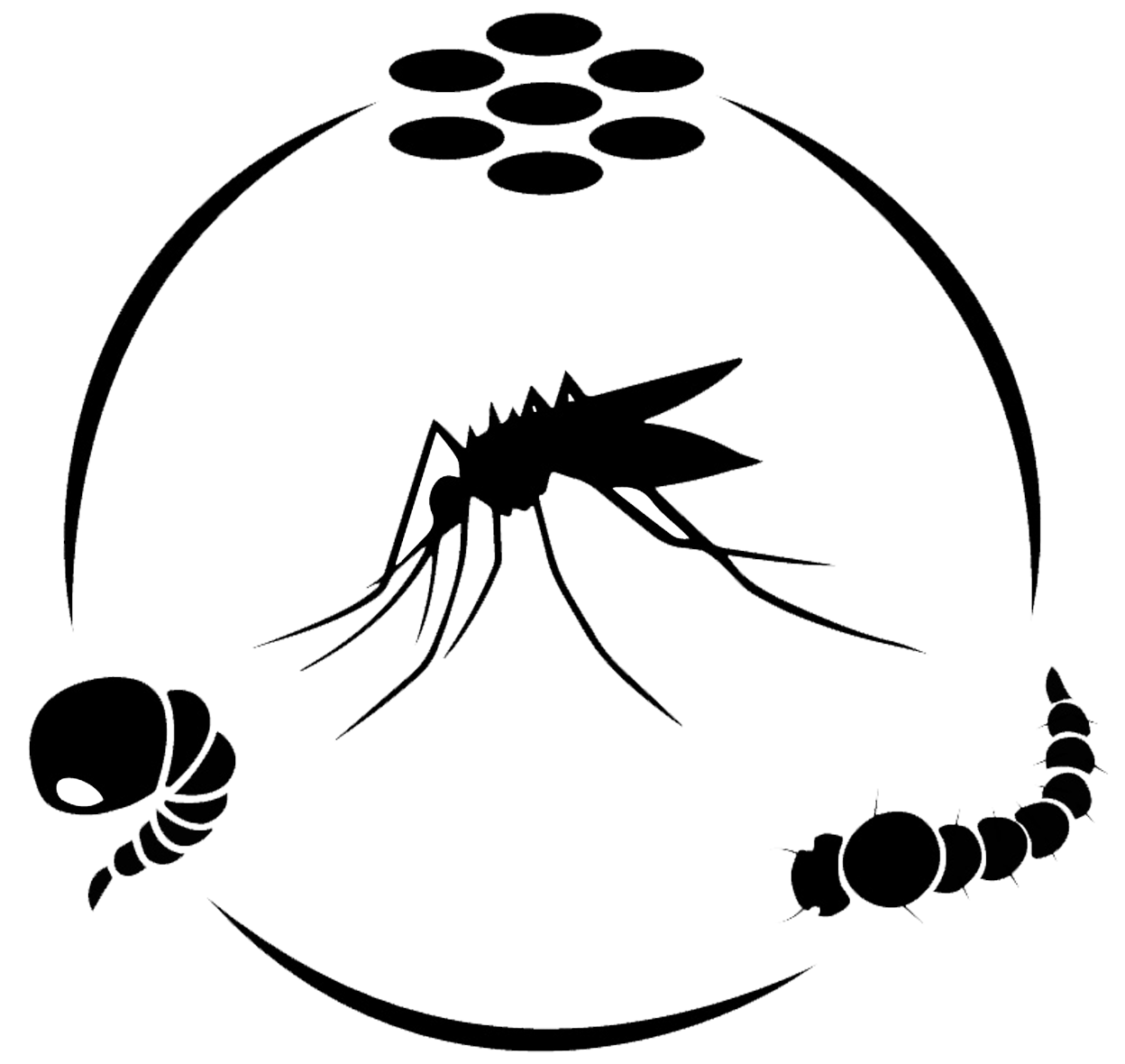

Durante la primera semana de febrero de 2016 confirmaron dengue de tipo 1 a un jardinero de una institución. Esa persona pudo infectarse en el lugar de trabajo o en cualquier otro lugar. Fuera de donde fuera el lugar de infección, el jardinero tenía el virus en la sangre, incluso antes de presentar síntomas y pudo transmitir el virus a hembras de estos mosquitos, tanto en el lugar de trabajo como en la manzana de donde vive. Como en la institución trabajan muchas personas, se tomaron las medidas preventivas que corresponde aplicar frente al caso de una persona infectada por dengue. Se tomó la precaución de suponer que hubiese sido allí. Se desalojó el predio, se realizaron tareas de fumigación para eliminar posibles mosquitos infectados, así evitar otras posibles picaduras infectivas. Luego, se buscaron posibles criaderos de Aedes aegypti que fueron hallados en tres ocasiones.

Se puede concluir que la fumigación resolvió solo momentáneamente el problema. La fuente productora de mosquitos seguía intacta. Una analogía de esta situación podrían ser las imágenes de bomberos tratando de apagar el fuego para que el siniestro no se traslade a las casas vecinas. Sin los focos de proliferación de mosquitos, no hubiese sido necesario incorporar insecticidas al ambiente. Pero la historia no termina aquí. ¿Si el jardinero hubiese adquirido la infección en otro lugar? Entonces los mosquitos infectados de ese otro lugar son los que estarían transmitiendo. El domicilio del infectado se encontraba ordenado, no tenía recipientes con agua y cada tanto echaban agua hirviendo a las rejillas. Pero la casa vecina fue en otros tiempos una casa que estuvo “tomada” por mucho tiempo. Luego del desalojo, la entrada fue clausurada sin realizar tareas de ordenamiento y limpieza integral para evitar la proliferación de plagas. El jardinero se encontraba en reposo en una habitación con mosquiteros (y por las dudas pastilla repelentes). En las puertas de ingreso a la casa -que no tienen mosquitero–colocaron espirales del lado de afuera y aplicaron periódicamente insecticidas. Esas acciones sirvieron para que el infectado no transmitiera el virus a los mosquitos presentes en el lugar. Las elevadas abundancias de mosquitos sugieren la presencia de criaderos muy productivos en las inmediaciones. Este tipo de situaciones suelen darse también cuando se demuelen edificios durante el periodo estival que tienen sótano y se dejan así durante tiempos prolongados. Con las lluvias los sótanos se inundan y se transforman en excelentes criaderos de mosquitos inaccesibles para el humano. Los vecinos suelen sufrir las consecuencias. Cientos de mosquitos (en algunos casos miles) invaden los domicilios del entorno, entran por cualquier abertura o rendija de la casa y se transforman en una plaga molesta y peligrosa.

Los vecinos sufren las consecuencias y quedan obligados a armar telas mosquiteras sobre las camas para dormir – como en las películas de aventuras por la selva- pero en realidad esta historia ocurrió en pleno centro de una gran ciudad. Los epidemiólogos tendrán que hacer sus investigaciones para determinar los verdaderos focos de transmisión y bloquearlos. Pero esta historia verídica debería servir de ejemplo para considerar el riesgo que generan las propiedades privadas abandonadas, de ingreso bloqueado o las demoliciones inadecuadas que se hacen inaccesibles para el control de plagas, poniendo en riesgo la salud de los habitantes.

Entre las posibles soluciones ambientales saludables y económicas deberían establecerse normativas que se aseguren un ordenamiento y limpieza preventiva del predio antes de permitir el bloqueo de la entrada. Además debiera existir un registro de personas reales responsables del predio, a quien recurrir en caso de emergencia. Del mismo modo, para los edificios demolidos deberían tomarse los recaudos para prevenir la posibilidad de formación de criaderos de mosquitos.

Nicolás Schweigmann

Grupo de Estudio de Mosquitos, EGE-IEGEBA,FCEyN. UBA CONICET

Leonor Bonan

Instituto de Investigaciones CeFIEC, FCEyN -UBA

Isaac Cymerman

Servicio de Higiene y Seguridad, FCEyN – UBA