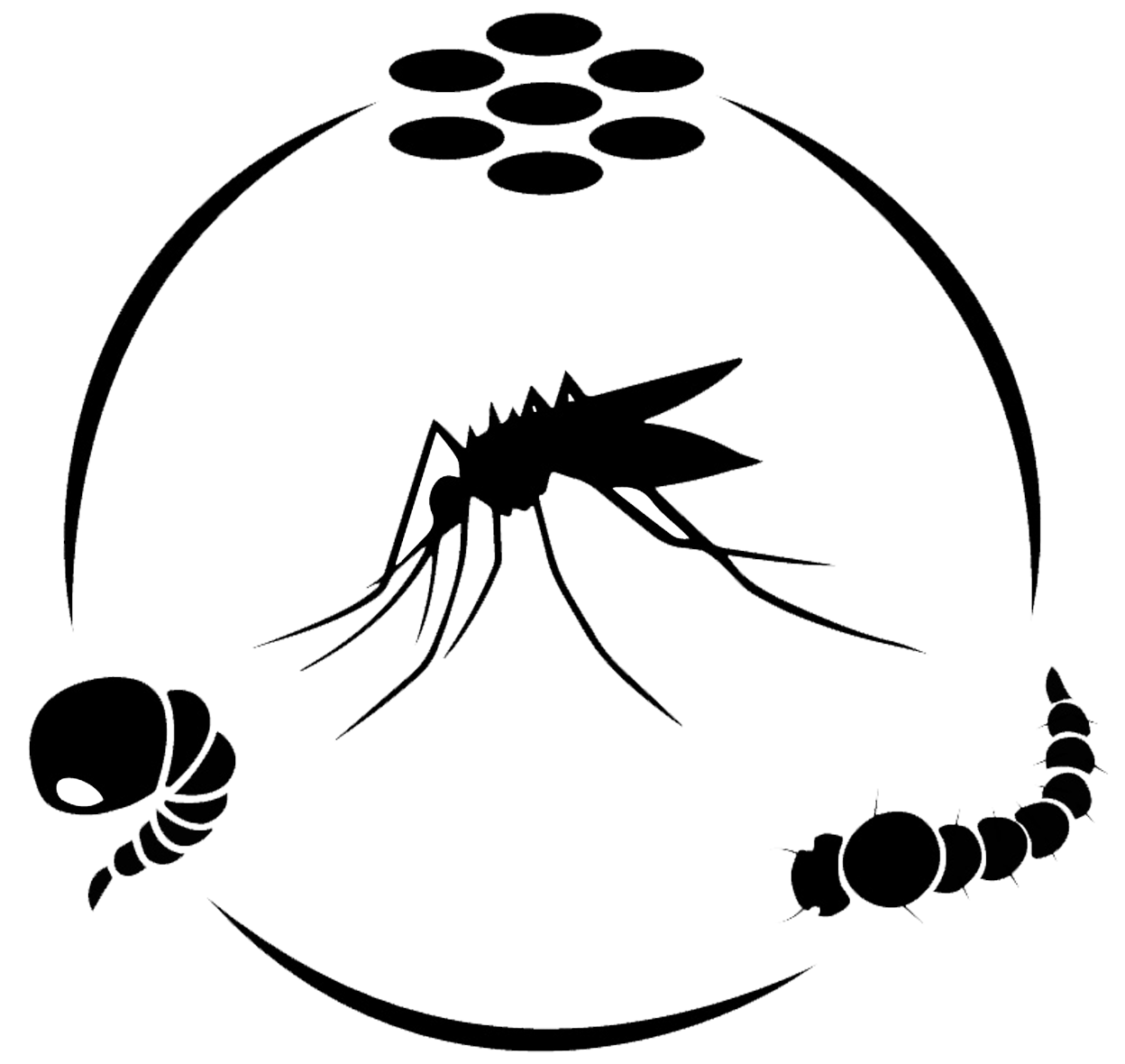

Conversación entre Especialistas: ¿que podría suceder si tiro el contenido de un criadero por la pileta de la cocina?

Reflexiones Ambientales Urbanas (14)

-Si el contenido de un criadero es tirado por la pileta de la cocina las larvas probablemente no sobrevivan, ya que, el lugar propicio para su crecimiento son aguas tranquilas. Opina BSE.

– Si se lava con agua caliente (más detergente) probablemente algunas de las larvas mueran. Agrega GR.

– Si la salida va a la cloaca y el sistema es cerrado la probabilidad de sobrevida de las que quedaron disminuye, finalmente en la planta de tratamiento quedarían muy pocas. Ahora si la pileta de la cocina va a un pozo ciego, lo más probable es que no quede ninguna que llegue hasta adulto, y si por el contrario, esa pileta desagua en un lugar abierto dependerá del tiempo de evaporación del agua, si es a una zanja dependerá de la presencia de depredadores. Opina GR.

-He muestreado muchas zanjas en distintas provincias a lo largo de los últimos años. Nunca encontré Aedes aegypti. Pero sería factible hallarlos, en muy baja probabilidad, porque pueden provenir de desagües de casas, no los cloacales sino de piletas de lavar. Y claramente el ambiente zanja es más hostil que un recipiente en una casa. Sostiene NB

– Si el agua va por la cloaca al río, las larvas de Aedes aegypti no podrán sobrevivir porque serían alimento para los pequeños peces que se encuentran presentes cerca de las salidas de las cloacas. Opina NS

– Si se tira el agua por la pileta, antes de llegar a otro destino esas larvas pasan a una rejilla que está debajo de la pileta, que tiene un sistema de sifón. Puede ocurrir entonces que las larvas queden en la rejilla y lo que habremos realizado es pasar las larvas desde el recipiente, a la pileta y luego a la rejilla y ahí seguirán con su vida en la propia casa. Agrega NS.

– Lo más lógico es eliminar el criadero de otra forma, agua hirviendo es el más económico. Opina GR.

-O tirarlas a la tierra o al suelo al sol, si el suelo drena o está muy caliente no pueden sobrevivir. Concreta EBO

BSE: Bertucci, Sabrina Eliana. Estudiante de Lic. en Biología, UNNE. Corrientes.

EBO: Elena Beatriz Oscherov. Vicepresidenta de la Asociación Argentina de Parasitología.

GR: Gustavo Rossi, Taxónomo, Centro de Estudios de Parásitos y Vectores. CCT CONICETUNLP, La Plata.

NB: Nora Burroni. Grupo de Estudio de Mosquitos EGE – IEGEBA, FCEyN-UBA CONICET,

Buenos Aires.

NS: Nicolás Schweigmann Grupo de Estudio de Mosquitos EGE – IEGEBA, FCEyN-UBA

CONICET, Buenos Aires.