Aedes aegypti en el Poder Judicial

Cuando transitamos una ciudad, podemos observar la existencia de predios donde se suelen acumular vehículos, tráiler, carritos, motos y otros objetos en calidad de secuestro judicial. Muchas veces, por falta de espacio, estos objetos suelen colocarse encimados de forma desordenada.

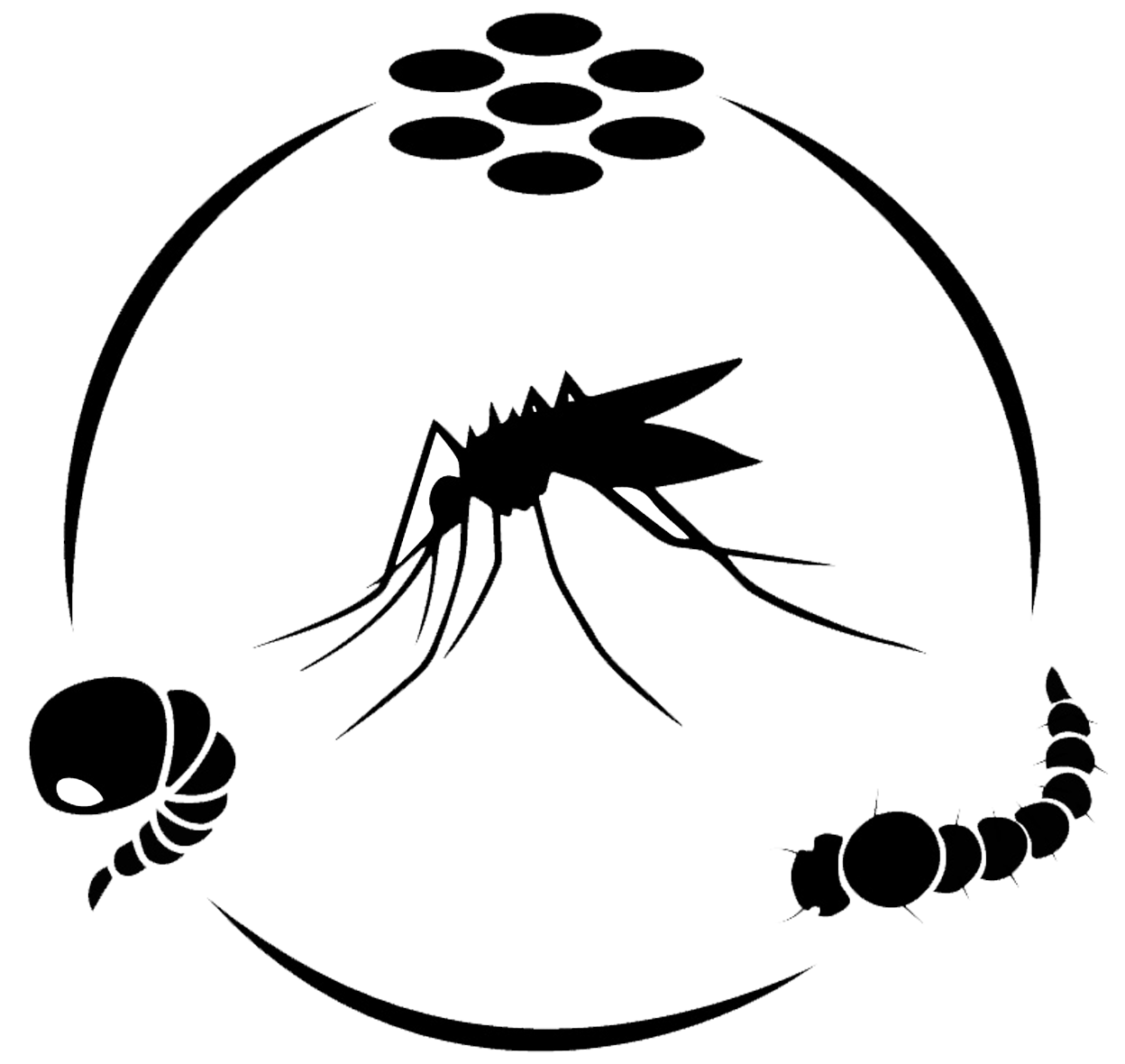

Una gran cantidad de esos objetos llegaron a esos lugares como resultado de un accidente vial por lo que muestran aberturas que permiten la acumulación de agua en el interior. El agua en pequeñas cantidades y a la sombra constituye un ambiente ideal para la proliferación del mosquito Aedes aegypti, transmisor de la fiebre amarilla urbana, el dengue, el chikungunya y el Zika. Con el tiempo, suele crecer vegetación entre los objetos. Esa vegetación más los árboles o arbustos aledaños sirven para los adultos de esa especie mosquito (y otras) como lugares de reposo y fuente de alimento (néctar vegetal).

Los altos niveles de humedad que provee la vegetación favorecen la expectativa de vida de los mosquitos. A escasos metros de esos lugares suele ubicarse un puesto policial, cuya función es la de proteger el material y así evitar el vandalismo. Así, otra función involuntaria de los agentes del orden es la de proveer sangre a las hembras que necesiten poner sus huevos, para luego de un tiempo oviponer en las paredes de los objetos secuestrados con pequeños cúmulos de agua. La situación se complica aún más cuando en las inmediaciones de esos predios existen viviendas, que muchas veces son precarias y otras no tanto. En tal caso, los habitantes compartirán con los agentes del orden la misma población de mosquitos.

Con la llegada al lugar de portadores de alguno de los virus mencionados a través de una persona infectada, los mosquitos que crían entre el material secuestrado podrían iniciar un foco de transmisión (un brote epidémico). Desde el Estado se le pide a la población llevar a cabo medidas de prevención. Los habitantes de esos lugares suelen responder que ellos las hacen pero ¿y de esos predios quien se encarga? Como solución existen medidas basadas en el “paradigma químico” (“que sustancia le puedo poner”), como la aplicación de insecticidas (también rodenticidas) o larvicidas químicos y/o biológicos.

Muchas veces esos tratamientos son costosos y no suelen tener la eficacia de llegar hasta los criaderos más recónditos entre las montañas de chatarra, otras veces no se aplican con la periodicidad que indica la normativa. Hoy se conoce que los insecticidas inducen resistencia, por lo que obliga a usar otros productos químicos aún más costosos para el estado.

El riesgo de transmisión es muy elevado, por lo que se debería actuar con la máxima responsabilidad que corresponde al Estado en su función de proteger a los ciudadanos. La presencia de chatarra acumulada también conlleva la proliferación de otras plagas (ratas y otras alimañas) o la acumulación de sustancias nocivas para la salud como los metales pesados de las baterías que contienen plomo, aceite de cárter, etc.

Existen medidas ambientales, saludables, seguras y sustentables que requieren de ingenio de los planificadores urbanos y deberían ser discutidas. Por ejemplo la compactación y envío a fundición. Las claves son: a) es nocivo acumular este tipo de materiales por largos periodos, b) es nocivo para la salud que estos predios se encuentren en zonas urbanizadas.

Las declaraciones de emergencia del Estado son para destinar recursos para ese mismo fin. El poder Judicial debería usar parte de esos recursos para dar una solución definitiva y sustentable a este tipo de problemas ambientales que son producidos por una mecánica de acción burocrática “legal” que pone en peligro la salud de los ciudadanos.

Nota: 1. La presente nota fue redactada en 2016.

Nicolás Schweigmann

Grupo de Estudio de Mosquitos EGE – IEGEBA, FCEyN-UBA CONICET

Marina Stein

Área de Entomología Instituto de Medicina Regional-UNNE – Resistencia-Chaco

Leonardo Horacio Walantus

Proyecto “Vigilancia Epidemiológica. Seguimiento de Criaderos de Mosquitos de Interés Sanitario” Centro de Investigaciones Entomológicas Parque Tecnológico Misiones

Gustavo C. Rossi

Centro de Estudios de Parásitos y Vectores CCT La Plata-CONICET-UNLP

Corina Berón

Inst. de Inv. en Biodiversidad y Biotecnología INBIOTEC – CONICET – Mar del Plata

Raquel M. Gleiser

Ecología de Artrópodos CREAN-IMBIV CONICET-UNC – Córdoba