Del patio limpio a la Manzana Saludable – Un Cambio necesario

Reflexiones Ambientales Urbanas (33)

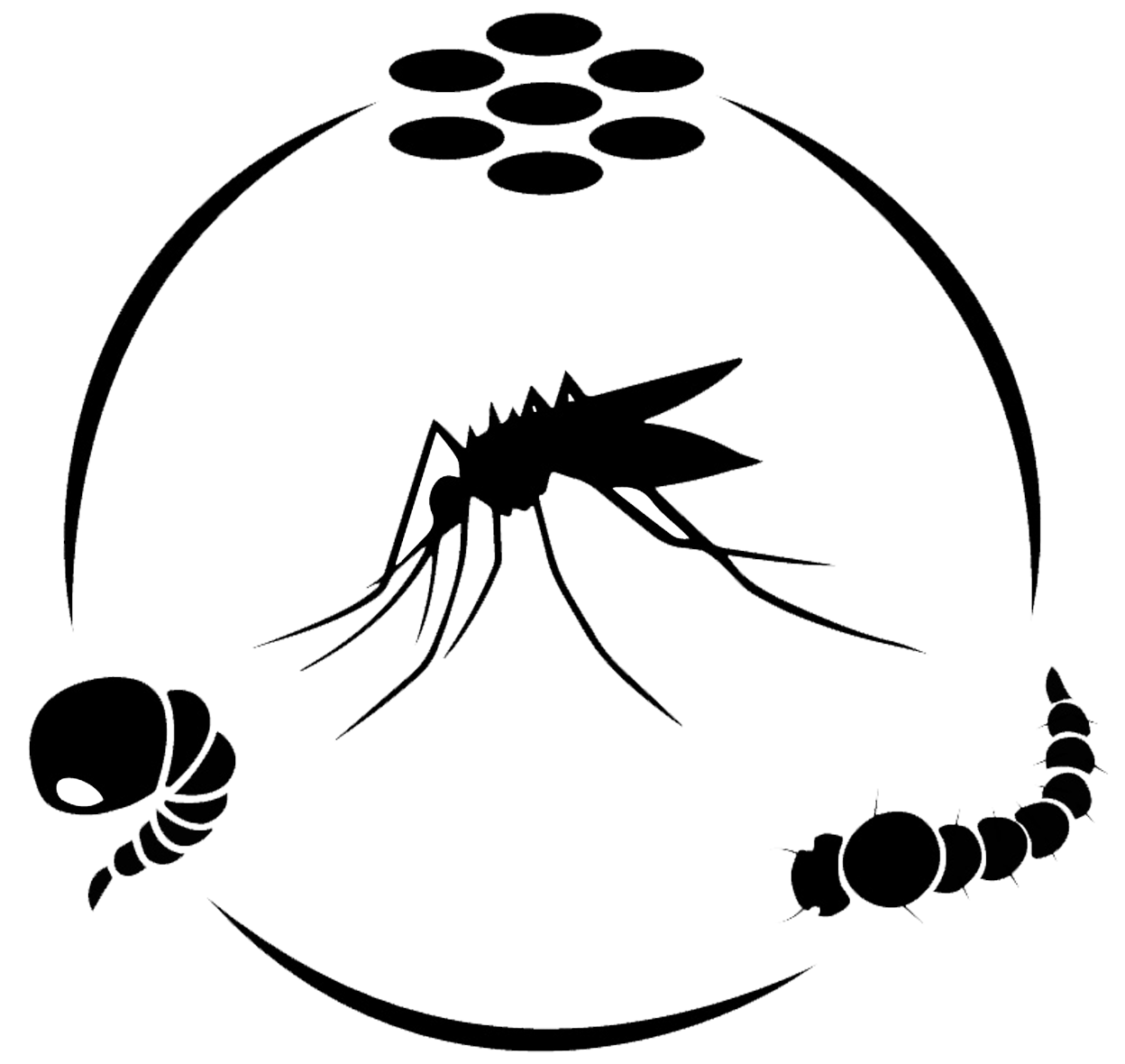

El mensaje del “Patio Limpio” considera crucial el involucrar a cada individuo y a cada familia en la prevención del dengue. Esto se basa y surge como posible solución al impedimento del municipio para ingresar libremente a las propiedades privadas. Si bien es cierto, la realidad nos muestra con mucha claridad una dificultad que va más allá del compromiso individual. Un conjunto de familias puede tener sus propiedades libres de criaderos de mosquitos. Pero un solo predio localizado en la misma manzana puede contener una cantidad de criaderos como para producir suficientes mosquitos para poner en riesgo a todos los moradores y provocar un foco de transmisión local. Ejemplos de barrios de Buenos Aires que han experimentado focos de transmisión de dengue y demuestran con claridad el problema: en una manzana en Vicente López http://www.lanacion.com.ar/1875577-la-calle-del-dengue-en-vicente-lopez; en una manzana en Monte Castro http://15comunas.com.ar/?p=8718 http://www.canal9.com.ar/noticias-tl9/vecinos-en-alerta–otra-cuadra-del-dengue-17195; en una manzana en Villa Devoto https://www.youtube.com/watch?v=VaQ0HsjbSswy en una manzana en Floresta http://www.clarin.com/sociedad/Dengue-Floresta-denuncian-mosquitospropiedad_ 0_1537646400.html.

Los sistemas de salud y ambiente suelen responder con el control vectorial recién una vez producidos los hechos (solemos calificarlo como “tarde”). Las fumigaciones en parques o plazas no sirven como medidas preventivas para una transmisión que se produce principalmente en los predios privados. Si bien hoy nos enfocamos en el problema de transmisión de dengue, las manzanas comparten otros problemas ambientales que pueden afectar la salud de los ciudadanos, y por esto podrían ser tomadas como unidad. Ejemplos de ello son los focos de proliferación de roedores, de murciélagos, de enjambres de abejas, de emisiones tóxicas, de ruido, etc. Los vecinos que compartimos las manzanas no tenemos un mecanismo formal para abordar epidemiológicamente estos problemas (y ganar conciencia de que formamos parte del mismo ambiente). Las manzanas deberían constituir una especie de consorcio ambiental (similar al de los consorcios de propietarios de un edificio) donde los vecinos puedan intercambiar sus preocupaciones y acordar soluciones a las problemáticas comunes de sus manzana y en caso de conflicto, si fuera necesario, debería ser frente a un organismo gubernamental que cumpla el rol de mediador. Es recomendable la participación de personal formado desde las ciencias sociales para abordar el tejido social y personal formado desde las ciencias biológicas para evaluar los aspectos de la adaptación a los domicilios por parte de las plagas urbanas (proceso de domiciliación).

Los Municipios cuentan con delegaciones municipales, o centros comunitarios, que podrían llevar a cabo el rol de mediador y además contar de antemano con la información ambiental de riesgo epidemiológico (agrupado por manzana) como para gestionar las medidas preventivas necesarias para cada caso en particular. La ciudad de Buenos Aires está organizada en Centros de Gestión y Participación o Comunas. Mientras esto no suceda, los ciudadanos tendremos que pensar con buena voluntad en cómo acercarnos solidariamente entre vecinos para resolver los problemas ambientales comunes y asegurar “Manzanas saludables”. En conclusión, para lograr éxito con las medidas de prevención es necesario constituir o reconstituir el tejido social.

Nicolás Schweigmann

Grupo de Estudio de Mosquitos, EGE-IEGEBA,FCEyN-UBA CONICET.

Marina Stein

Instituto de Medicina Regional-UNNE, Resistencia-Chaco

Leonardo Horacio Walantus

Área de Entomología Proyecto “Vigilancia Epidemiológica. Seguimiento de Criaderos de Mosquitos de Interés Sanitario” Centro de Investigaciones Entomológicas Parque Tecnológico Misiones

Gustavo C. Rossi

Centro de Estudios de Parásitos y Vectore, CCT La Plata-CONICET-UNLP.

Hernan Solari

Depto. Física, FCEN-UBA, IFIBA-CONICET.

Raquel M. Gleiser

Ecología de Artrópodos CREAN-IMBIV, CONICET-UNC – Córdoba.

Iris Alem

Grupo de Estudio de Mosquitos, EGE-IEGEBA,FCEyN-UBA CONICET.

Corina Berón

Inst. de Inv. en Biodiversidad yBiotecnología, INBIOTEC – CONICET – Mar del Plata.

Nora Burroni

Lab. De Estudio de la Biología de Insectos, CICyTTP-CONICET-Diamante Entre Ríos.