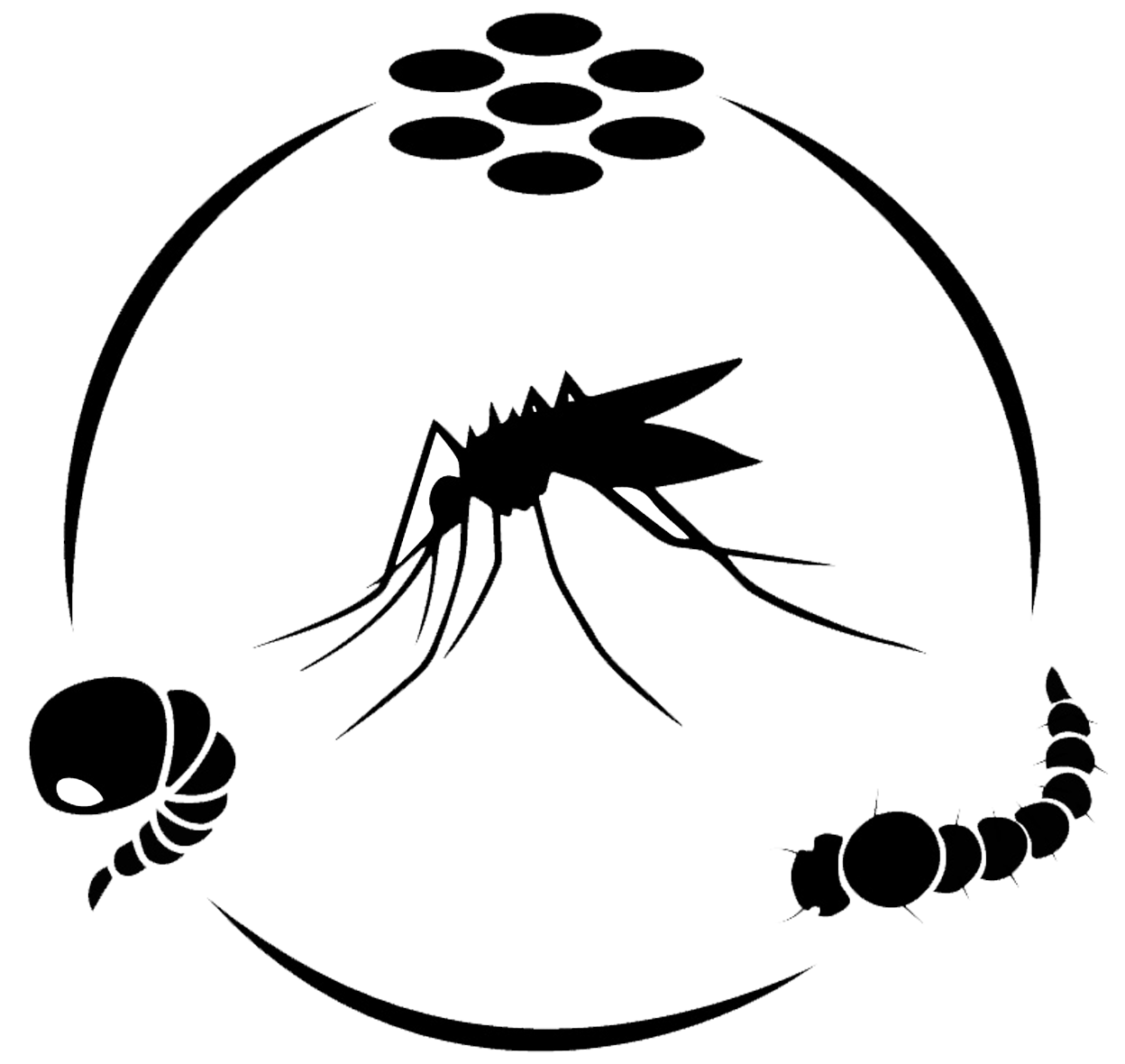

Después de la venta de sapos, casas para murciélagos, ahora plantines de Crottalaria ¿Todo sirve contra el Aedes aegypti?

Reflexiones Ambientales Urbanas (35)

En los últimos días hemos estado repitiendo viejos errores ya cometidos en otras oportunidades, donde se inunda el mercado de información sin consistencia académica y rápidamente se inician canales de circulación de estrategias para atacar el dengue que no aportan más que pérdida de tiempo y recursos, con el riesgo de generar problemas ecológicos no deseados. En este caso se trata de la propuesta de ofrecer plantines y semillas de Crottalaria para atraer libélulas, que se alimentarían de huevos y larvas de Aedes aegypti. Obviamente la falta de conocimiento y asesoramiento entomológico es la causa: (suponiendo que no hay otros intereses ocultos).

El argumento en contra de esta opción puede resumirse contundentemente así:

- Estos organismos (Aedes aegypti y las libélulas) en sus estados larvarios, no crían en el mismo sitio y como adultos voladores rara vez comparten los mismos espacios.

- Las libélulas o alguaciles son insectos que pertenecen a un orden muy antiguo (Odonata) y poseen un ciclo vital complejo, con estados larvarios debida relativamente larga (de unos meses a 4 o 5 años), y estados adultos voladores. Se han adaptado a diversos ambientes, en estadios larvarios se las puede encontrar en charcas, lagunas, arroyos, ríos y en algunas especies en agua acumulada en plantas (notablemente las bromeliáceas) o en huecos en los árboles.

- Larvas y adultos de libélulas son depredadores. Las larvas se alimentan de otros invertebrados acuáticos con los que comparten criadero. No es esperable y mucho menos frecuente encontrar larvas de libélulas en espacios con cantidades mínimas de agua en ambientes urbanos donde crían larvas deAedes aegypti. Mientras que los adultos depredan insectos de cuerpo blando como ser moscas, mosquitos, mariposas, otras libélulas. Si bien es posible observar adultos volando dentro de la ciudad, no están en la cantidad suficiente ni en los mismos ambientes como para controlar de manera efectiva a las poblaciones del mosquito transmisor del dengue.

Asociar a las libélulas a Crottalaria no tienen ningún tipo de fundamente científico. No existe en la bibliografía antecedentes que permita afirmar con certeza que una planta modificaría los hábitos y adaptaciones del insecto, induciéndolo a poner huevos y compartir criaderos con el mosquito domiciliario Aedes aegypti. Si bien estos insectos son muy voraces y claves en ecosistemas acuáticos por su papel de agentes naturales de control de diversas poblaciones de mosquitos de importancia sanitaria, no es justificado invertir en estrategias de “atracción” para utilizarlos como solución para el problema del mosquito transmisor del dengue.

Un grupo de investigadores del instituto agronómico de Campinas, Brasil publicaron en 2015 un trabajo científico sobre la relación entre Crottalaria y el mosquito que se puede consultar on-line para mayor información sobre el tema (“Aedes aegypti: controle pela crotalaria nao tem comprovação científica” por Wutke, E B.; Ambrosano, EJ.; Calegari, A.; WildnerAdP.; Miranda M A C. Documentos IAC, Campinas, Nº 114, 2015).

La introducción de especies exóticas, ajenas al ecosistema (como plantas, insectos, murciélagos, etc.) conlleva a daños colaterales al equilibrio del ecosistema imposible de medir con exactitud de antemano. Eliminar criaderos de Aedes aegypti es la estrategia más efectiva. No son necesarias soluciones mágicas, la unión de la conciencia colectiva, la acción y las políticas preventivas son la respuesta al problema actual del aumento desmedido de casos de dengue en la población.

Camila Rippel

Becaria doctoral de CONICET.

Leonardo Horacio Walantus

Centro de Investigaciones Entomológicas Proyecto “Vigilancia Epidemiológica. Seguimiento de Criaderos de Mosquitos de Interés Sanitario” Convenio EBY-UnaM.

Gustavo Rossi

Centro de Estudios de Parásitos y Vectores. CCT La Plata-CONICET-UNLP.

Corina Berón

Inst. de Inv. en Biodiversidad y Biotecnología. INBIOTEC – CONICET – Mar del Plata.

Nicolás Schweigmann

Grupo de Estudio de Mosquitos. EGE-IEGEBA,FCEyN-UBA CONICET.

https://mosquitosargentina.wordpress.com/ mosquitosargentina@gmail.com